量子天文学:海森堡不确定性原理

这是四篇文章系列中的第二篇文章,每篇文章都单独解释不同的量子现象。每一篇文章都是镶嵌画中的一块,所以需要每个人都理解我们提出的量子天文学实验的最终解释,这可能是使用艾伦阵列望远镜和由SETI研究所和加利福尼亚大学伯克利建立的窄带电波探测器得出的。

在第一篇文章中,我们讨论了双缝实验,以及如何将光量子粒子(光子)想象为概率波,直到这种概率波被实际检测到。在这篇文章中,我们将研究量子物理学的另一个特点,即对实际可测量的东西施加基本限制,这是沃纳·海森堡首次发现的一个基本性质,其最简单的形式被称为“海森堡不确定性原理”。

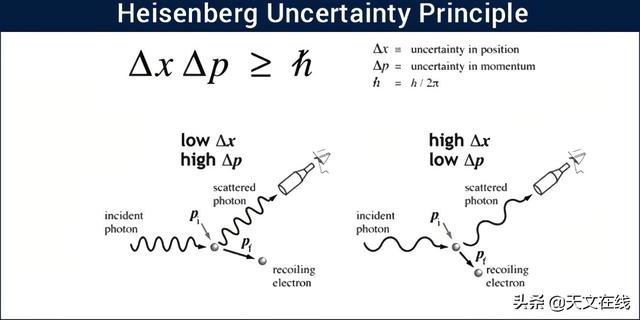

在科学界,我们可能习惯于将“原理”一词视为“秩序”、“确定无疑的事”或“宇宙法则”。因此,“不确定性原理”一词在我们看来可能类似于“巨型虾”或“客座主人”,即矛盾。然而,不确定性原理是量子物理的一个基本性质,它最初是通过某种经典理论发现的,是一种基于经典的逻辑,今天许多物理教师仍在使用它来解释不确定性原理。这种经典理论是,如果一个人用光来观察一个基本粒子,用光(即使只有一个光子)来撞击这个粒子,就会观察到它被撞偏,这样一个人就不能再分辨出这个粒子的实际位置,即只知道它已经不在原来的位置了。

波长较短的光(例如,蓝光,能量较大)比波长较长的光(例如,红光,能量较小)向粒子传递更多的能量。因此,使用波长较短(更精确)的光“尺度”来测量位置意味着,通过用更多的能量“撞击”粒子,可以使粒子的可能位置更“混乱”。沃纳·海森堡在他的支持者内尔斯·波尔(成功地与爱因斯坦就许多问题进行了辩论)旅行时,首次发表了他的不确定性原理论文,或多或少使用了上述的经典理论。(与经典概念不同的是,光是以小包或小量的形式出现的,如第一篇文章所讨论的,称为“量子”)。然而,事实证明,不确定性原理比海森堡在他的第一篇论文中想象的更为基本。

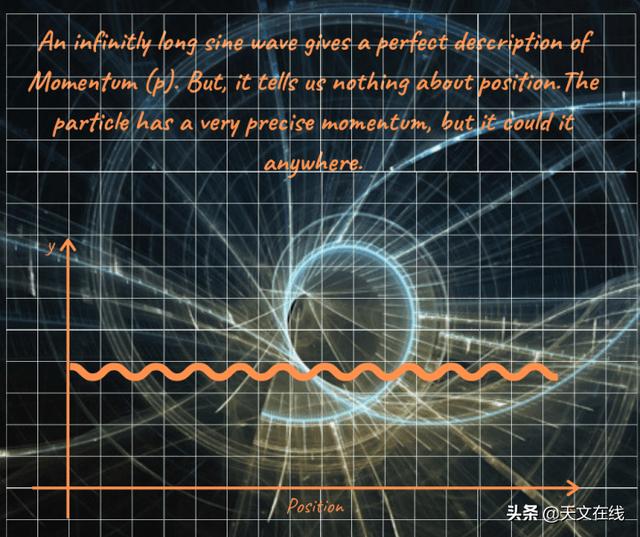

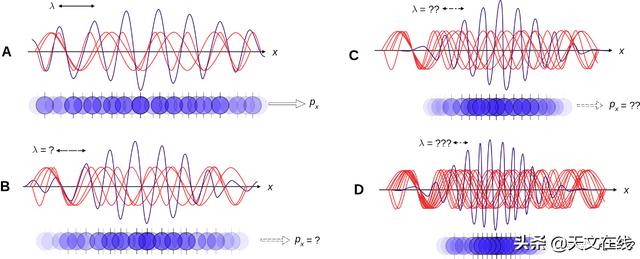

动量是物理学中的一个基本概念。它的经典定义是粒子的质量乘以其速度。我们可以想象以每小时100英里的速度朝我们投掷一个棒球,其效果类似于以每小时10英里的速度朝我们投掷球棒;虽然它们的质量不同,但它们的动量大致相同。海森堡不确定性原理基本说明,如果人们开始很好地了解基本粒子动量的变化(通常是粒子速度的变化),那么人们就开始不知道粒子位置的变化,也就是粒子的实际位置。另一种表述这一原理的方式是,在公式中使用相对论,结果是,我们得到了不确定性原理的另一种形式。该相对论形式描述,当我们很好地了解一个基本粒子的能量时,我们不能同时非常准确地知道(即测量)它实际上在什么时候有该能量。所以在量子物理学中,我们有所谓的“互补对”(如果你真的想给你的朋友留下深刻印象,你也可以称他们为“不对易的可观测量”。)

人们可以用一个没有完全充满的气球来说明不确定性原理的基本结论。一方面,我们可以写“的delta-E”来表示粒子能量值的不确定性,另一方面,我们可以写“delta-t”,代表粒子拥有能量的时刻的不确定性。如果我们挤压delta-E侧(例如,限制能量使其适合我们的手),我们可以看到气球的delta-t侧会变大。类似地,如果我们决定让delta-t侧适合我们的手,delta-E侧会变大。但气球中空气的总值不会改变;它只会转移。在我们的类比中,气球中空气的总值是一个量,或一个“量子”,即量子物理学中可能的最小能量单位。

你可以向气球中添加更多的量子空气(使所有的值都变大,包括delta-E和delta-t),但在我们的类比中,你永远不能从气球中取出超过一个量子空气。因此,“量子气球”包含不小于一个量子或光子。(有意思的是,“量子跃迁”一词的意思是某件事发生了巨大的变化,而不是尽可能小的变化,现在字典中对“量子跃迁”的定义顺序发生了变化,其流行用法排在第一位,相反,物理用法排在第二位。或许你可以对你的老板说,“我们今天取得了量子跃迁。”然而,这仍然可以被认为是一种完全没有进展的诚实说法。)

在量子物理学初期,阿尔伯特·爱因斯坦(及其同事)会用许多奇怪的量子谜题挑战内尔斯·波尔(及其同事)。其中一些效应似乎暗示,基本粒子通过量子效应可以比光更快地通信。众所周知,爱因斯坦当时暗示,我们不可能真的正确理解物理学使得允许这种效应发生,再者,这种超光速的连通性将否定相对论设定的光速极限。爱因斯坦提出了几个可进行明显荒谬的思想实验,其中最著名的是以本文三位作者的名字命名的EPR(爱因斯坦、波多尔斯基、罗森)悖论,这表明超光速通信似乎是某些量子实验的结论,因此认为量子物理学并不完整,某些因素必须尚未发现。这使得内尔斯·波尔和他的同事们对量子物理的现实做出了“哥本哈根诠释”。这种诠释(简而言之)是,在观察到基本粒子之前谈论它是没有意义的,因为除非观察到它,否则它真的不存在。换句话说,基本粒子可能不仅被认为是由力组成的,而且必须考虑的一些组成部分也是观测者或被测者,观测者永远无法真正与观测分离。

马克斯·伯恩利用埃尔温·薛定谔为量子粒子建立的波动方程,第一个提出这些基本粒子波除概率之外没有任何其他成分!因此,我们所看到的一切的成分都是由所谓“存在的倾向”组成的,通过添加“外观”的基本成分制成粒子。必须指出的是,作为一种成分,它需要一些时间来适应!我们还可以遵循其他可能的解释,但可以说,它们都不符合维多利亚时代物理学之前所知道的任何客观事实。最疯狂的理论可以同样很好地拟合数据,但它们都不允许组成宇宙的粒子在没有潜在的超光速通信(大卫·博姆理论)的情况下由任何东西组成,这是另一个平行宇宙,每当需要做出一个微小的决定(多个世界的解释)时,它就与我们的宇宙分道扬镳,或者是“老”最爱,观测者在看的时候创造了现实(哥本哈根解释)。

受所有这些理论的启发,瑞士欧洲核子研究中心的物理学家约翰·贝尔提出了一个实验,也许可测试其中一些理论,当然也可测试量子物理与经典物理间的距离。至今(1964年),量子物理学已经足够成熟而从所有以前的物理学中脱颖而出,以至于1900年之前的物理学被称为“经典物理学”,1900年之后发现的物理学(主要是量子物理学)被称为“现代物理学”。所以从某种意义上说,科学史分为前46个世纪(如果从伊姆霍特普作为第一位历史科学家建造了第一座金字塔开始)和量子物理学诞生的上个世纪。因此我们可以看到,在现代物理学这个新的基本科学观的时代,我们还很年轻。可以合理地说,即使在一个世纪之后,大多数人都还不会意识到科学努力和对现实的解释的基础上正在发生的巨大变化。

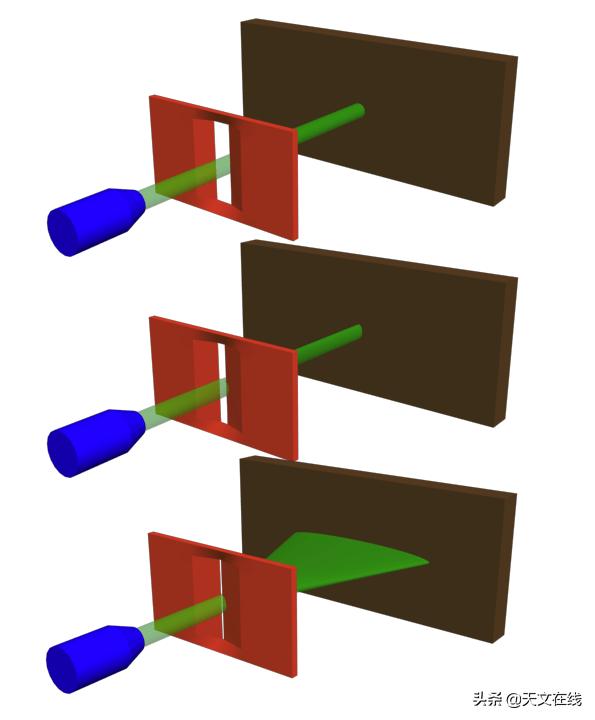

约翰·贝尔提出了一个实验,可测量一个给定的基本粒子与另一个相距较远的基本粒子“通信”的速度能否比任何光在它们之间传播的速度都要快。1984年,由阿兰·阿斯佩特领导的一个团队在巴黎做了这个实验,事实上结果明显如此。这个实验与偏振光有关。为了便于说明,假设有一个光的容器,里面到处都有光在波动,如果容器除了末端涂有反射物质,光从墙上反射。(人们可能会把一罐意大利面和面条的各个方向想象成随机光波的方向。)在末端我们放置偏振滤光片。这意味着只有特定方向的光(比如上下方向的面条)才能射出,而来回的光波(面条)无法射出。如果我们把两端的偏振器旋转90度,就会发出来回的光波,但这样不会发出上下的光。

事实证明,如果我们旋转两端,使它们彼此成30度角,大约一半的光线可以从容器中射出,四分之一从瓶子的一侧射出,四分之一从另一侧射出。这与约翰·贝尔的提议和阿兰·阿斯佩特的演示非常接近。当“瓶子”在一端旋转,与另一端形成30度角,这样只有一半的光可以逃逸时,一件令人惊讶的事情发生了。在任何光有时间从“瓶子”(实际上是一根长管)旋转的一侧传播到另一侧之前,从旋转的另一侧发出的光瞬间(或任何人都能测量到的接近瞬间)变成了四分之一。以某种方式,“瓶子”的那一边得到了另一边旋转速度超过光速的信息。从那时起,这个实验已经被证实了很多次。

约翰·贝尔在这个实验中对基本思想的表述被称为“贝尔定理”,可用他自己的话最简洁地表述:“现实是非本地的。”换句话说,构成我们周围事物的基本粒子不仅在被观测到之前不存在(哥本哈根解释),而且在最本质的层面上,它们甚至无法与任意遥远的其他此类粒子区分开来。19世纪的博物学家约翰·缪尔曾说:“当我们试图单独挑选任何东西时,我们发现它与宇宙中的其他任何东西都有联系。”他可能会惊讶地发现,无论是在物理学还是生态学中,事实证明这是真的。

在下一篇文章中,我们将把不确定性原理与贝尔定理的结果结合起来,并将双缝实验的规模扩大到爱因斯坦的同事约翰·惠勒所说的“参与性宇宙”。这将涉及在宇宙中同时处理已知和未知的事物。

BY: Laurance R. Doyle

FY: 梦中识月

如有相关内容侵权,请在作品发布后联系作者删除

转载还请取得授权,并注意保持完整性和注明出处

,